バス運転手不足の現状とその理由

近年、バス業界では運転手の人手不足が深刻な問題となっています。高齢化や若年層の人口減少により、そもそも労働力人口が縮小する中、バス運転手という職業を志望する人も減ってきました。国土交通省も「バス事業において運転者の安定的な確保は喫緊の課題」という認識を示しています(出典:国土交通省『バス運転者の確保及び育成に向けた検討会』概要)mlit.go.jp。特にここ数年は新型コロナウイルスの影響で旅客数が減り、その間に運転手が他業界へ流出したこともあって、需要が戻りつつある現在に供給が追い付かない状況です。実際、2020~2022年の2年間でバス・タクシー運転者は全国で約4万人も減少しました(出典:国土交通省『国土交通白書2023』)mlit.go.jp。このため各地で路線バスの減便や運休が相次ぎ、帝国データバンクの調査では主要な民間バス事業者の約8割が2023年度中に減便・路線廃止を予定していると報告されています(出典:帝国データバンク「全国主要路線バス運行状況調査(2023年)」)tdb.co.jp。バス会社にとって運転手不足は、もはや経営を揺るがす重大課題となっているのです。jichiken.jp

背景には、バス事業の構造的な厳しさがあります。路線バス業界は慢性的な赤字体質で、国土交通省の推計によればコロナ禍が直撃した令和2~4年度の3年間で全国の路線バス累積赤字は4,000億円にも上りました(出典:日本バス協会資料)mlit.go.jp。収益が低い分、運転手の給与水準も他産業より低めで推移しており、人件費を上げたくても上げられない事情があります。加えて、近年の燃料費高騰やコロナ禍で乗客減による収入悪化も重なり、「賃金アップによる人材確保の余力がない」会社が多いと指摘されています(出典:帝国データバンク調査レポート)tdb.co.jp。その結果、労働条件の悪化→人手が集まらない→さらに業務がきつくなるという悪循環に陥っているのが現状です。

バス運転手の求人に対する応募者が年々減っているのは、上述のような業界構造に起因する働き手不足のほか、職業としての魅力が相対的に低下しているからです。まず給与水準と仕事内容のギャップが挙げられます。バス運転手の平均年収は約450万円程度(男性の場合)と試算されています(出典:厚生労働省「令和5年 賃金構造基本統計調査」)bus-recruit.jp。これは一見すると大きな問題ではないように思えますが、責任の重さや勤務の大変さの割に十分とは言えないとの声が多いのです。日々多数の乗客の命を預かり、安全運行に最新の注意を払う仕事でありながら、残業や不規則勤務をしてようやく平均的な賃金水準という現実があります。例えば、国土交通省も「自動車運送事業の給与水準は他産業に比べ低い」と指摘しており、人材確保には賃上げが重要としています(出典:国土交通省『国土交通白書2023』)mlit.go.jp。

さらに若い世代の志望者離れも顕著です。かつては「安定した職業」として人気があったバス運転士ですが、最近では人気職種とは言えません。他産業に比べて地味なイメージや、勤務が厳しいイメージが先行し、就職先として敬遠されがちです。「きつい」「休みづらい」といった評判が広まっていることもあり、特に都市部の若年層は運転手職を候補に入れない傾向があります。また、自動車離れが進む中でそもそも若者が運転免許を取得しないケースも増えており、バス運転に必要な大型二種免許までステップアップする人自体が減っています。こうした裾野の縮小も応募者減少の一因です。

加えて、コロナ禍での人材流出も見逃せません。観光バスや路線バスの運行本数が減った時期に、一部の運転士がタクシー運転手やトラック運転手、あるいは全く異なる業種へ転職してしまいました。その結果、2023年現在で必要な乗務員数に対し約2万人規模の運転手が不足しているとも言われます(出典:朝日新聞デジタル記事2023年3月)asahi.com。求人自体は各社で積極的に行われていますが、肝心の応募が集まらないために常時採用難の状態が続いています。実際、2022年時点でバス運転手の有効求人倍率は2.06倍と全職種平均(1.20倍)を大きく上回っており、人手不足が数字にも表れています(出典:厚生労働省職業安定統計(2022年9月))moneypost.jp。つまり求人を出しても応募者が少ない「売り手市場」で、慢性的な人材難に陥っているのです。

日本全体の高齢化はバス運転手の年齢構成にも如実に表れており、運転士の平均年齢は2023年時点で54.9歳にも達しています(出典:厚生労働省統計(南日本新聞2024年8月記事))373news.com。この数値は全産業平均よりも10歳以上高く、バス運転手がいかに高齢化しているかがわかります。現役ドライバーの多くが50代~60代で占められており、今後数年で大量退職の時期を迎える見通しです。実際、地方のバス会社では定年を65歳まで引き上げた上で、嘱託再雇用で70代まで働ける制度を設ける例もあります(出典:南日本新聞2024年8月記事)373news.com。ベテラン運転士に少しでも長く現場に残ってもらう苦肉の策ですが、高齢のドライバーが増えることによる課題もあります。

高齢化の影響としてまず安全面のリスクが挙げられます。年齢とともに体力や判断力の衰えが出てくるため、高齢運転手の事故防止策が必要になります。定期的な健康チェックや適性検査を強化するなどして安全を確保する取り組みが求められています。また、将来的な人員減少も避けられません。ベテランドライバーが退職した際に、その穴を埋める若手が社内に育っていないケースでは、運行維持が難しくなる恐れがあります。日本バス協会の試算によれば、現在の輸送規模を維持したまま労働時間規制(後述する「2024年問題」)に対応するには、2030年には必要な運転手数が現在より28%も多くなるとされています(出典:日本バス協会試算資料)mlit.go.jp。裏を返せば、このまま若手採用が進まなければ2030年に約3割の運転手が不足する可能性があるということです。高齢社会で働き手となる若者が減っていく中、いかにバス運転という職業に人を呼び込むかが、業界の存続に関わる重大なテーマとなっています。

バス運転手の魅力と現実

バス運転手の仕事には大変な面も多いですが、その中にも確かなやりがいが存在します。最大の魅力は、地域の足を支えて社会に貢献できることです。自分がハンドルを握るバスが、通勤・通学で人々の日常を支え、買い物や病院への移動手段となり、時には観光で地域を訪れる方々の思い出の一部になる――そうした公共交通の一翼を担っている誇りがあります。乗客から「ありがとう」「助かったよ」と声を掛けてもらえる場面も多く、安全運行を続けて信頼されることで大きな充実感を得られます。

また、運転そのものが好きな人にとっては、大型車両を自在に操る楽しさがあります。街中の狭い道であっても大型バスをスムーズに走らせ、時間通りに目的地へ届ける技術は職人芸とも言えます。毎日決まった路線を担当していると沿線の風景や四季の移ろいを感じられ、常連の乗客とは挨拶を交わすような人間味あふれる交流も生まれます。「自分の運転で人を笑顔にできる」という実感は、この仕事ならではのやりがいでしょう。

さらに、バス会社によっては安定した職場としての魅力もあります。自治体が運営する公営バスや、大手私鉄系のバス会社などは福利厚生が充実し、長く勤めることで地元に根ざして働き続けられる安心感があります。運転手から所長や運行管理者などへのキャリアパスが用意されている会社もあり、経験を積んで社内でステップアップする道も開けています。このように、バス運転手という仕事には「地域に役立てる誇り」と「運転のプロとしての喜び」が両立した職業的魅力があるのです。

次に、バス運転手の給与・待遇面について現状を見てみましょう。厚生労働省の統計によれば、バス運転手の平均月収はおおよそ33万円程度で、年間賞与を含めた平均年収は約456万円(男性の場合)となっています。一方、女性運転手の平均年収は約352万円と低めですが、これは女性ドライバーは未経験からスタートする人が多く勤続年数が短いことや、非正規雇用の比率が高いことが要因と考えられますbus-recruit.jp。男性・女性を含めた全体の平均では400万円台前半と推測され、これは日本の全産業平均と比較すると若干低い水準です。ただし地域差や企業規模差も大きく、都市圏の大手バス会社では年収500万円以上になる例もあれば、地方の小規模事業者では年収300万円台にとどまる場合もあります。

給与以外の待遇面では、勤務形態や勤務時間が運転手の労働条件に大きく影響します。路線バス運転手の場合、早朝から深夜までダイヤがあるためシフト制勤務となり、残業や不規則勤務手当がつくことが多いです。そのため基本給はそれほど高くなくても、時間外勤務や深夜手当などを合わせて結果的に年収が増えるケースもあります。逆に言えば、残業をしなければ生活水準を維持しづらいという声もあり、長時間労働の是正が進むと収入が減ってしまう懸念も指摘されています(出典:Merkmal 2023年記事)merkmal-biz.jpjichiken.jp。

また、休日・休暇については事業者によって差があります。週休二日制を採用して計画的に休める会社もあれば、人手不足で公休がなかなか取得できず「月に数日しか休めない」という声も聞かれます(出典:ビジネスジャーナル)biz-journal.jp。有給休暇も取りやすい職場とそうでない職場が混在しているのが実情です。こうした待遇格差を是正しようと、近年は業界全体で労働条件の底上げが図られています。例えば横浜市営バスなど一部では新規採用者の給与引き上げに踏み切るなど、待遇改善の動きも出ています。しかしながら専門家からは「給与改善だけでは根本解決にならない。業界全体の構造を見直す必要がある」という指摘もあります(出典:Merkmal記事)merkmal-biz.jpnews.ntv.co.jp。

まとめると、バス運転手の収入は平均的な水準だが決して高いとは言えず、勤務の不規則さや長時間労働と表裏一体というのが現状です。待遇改善に向けた取り組みは続いていますが、抜本的な改革には業界全体の支援が不可欠と言えます。

近年、バス業界では女性ドライバーの採用にも力が入れられています。従来は「バス運転手=男性」というイメージが強かった業界ですが、人手不足解消のため女性にも門戸を広げ、多様な人材を取り込もうという動きです。実際、統計を見ると女性バス運転手の割合は徐々に増加傾向にあり、2023年時点で約2.9%となっています(出典:厚生労働省「令和5年 賃金構造基本統計調査」)bus-recruit.jp。まだ数%程度ではありますが、2020年頃には1~2%台だったことを考えるとわずかながら上昇しています。例えば静岡県のしずてつジャストラインでは女性運転士が全体の7%に達しており、全国平均(約2%)の3倍以上となっています(出典:日テレNEWS 2023年)news.ntv.co.jp。このように積極採用を進める会社も現れています。

女性ドライバーが増えることで、職場に多様性が生まれ人手不足解消に繋がる期待がある一方、現場では依然として課題も残ります。第一に、職場環境の整備不足です。長年男性中心だった職場では、更衣室や休憩室、仮眠室などが男性用しかなく、女性が快適に働ける設備が不十分なケースがあります。あるバス会社では女性専用の休憩室や仮眠スペースを新設し、「ホッと一息つける女性だけの空間を用意した」と人事担当者が語っています(出典:奈良交通の事例・MBSニュース)mbs.jp。このような取り組みは徐々に広がりつつありますが、業界全体で見るとまだ過渡期と言えるでしょう。

第二に、働き方の柔軟性です。女性の場合、出産・育児や家庭の事情でフルタイムの不規則勤務が難しいケースもあります。そのため一部の事業者では時短勤務制度や昼間帯限定の勤務コースを設けるなど、女性が継続しやすい働き方を模索しています(出典:奈良交通・MBSニュース)mbs.jp。実際に奈良交通では子育て中の女性運転士が「子どもと過ごす時間も確保できる」と時短勤務を活用して働いており、戦力として活躍しています(出典:MBSニュース24/04/09放送)。このように柔軟な勤務形態の導入は女性だけでなく全ての従業員の働きやすさ向上にも繋がるため、各社が注力し始めている分野です。

第三に、職場の風土改革も必要です。女性が少ない職場では、どうしても男性社会特有の慣習や人間関係が根強く残っていることがあります。「力仕事は大丈夫か」といった心配や、逆に些細なことで特別扱いされてしまうなど、働きにくさを感じる女性もいるかもしれません。ただ最近では、チェーン装着など力の要る作業も工夫され「女性でも対応可能な体制になっている」と現場の声もあります(出典:奈良交通・新人運転士のコメント)mbs.jp。会社側もハラスメント防止研修を行うなど職場風土の見直しを進めており、女性運転士が当たり前に活躍できる土壌作りが進んでいます。

このように、女性バス運転手は緩やかに増加しつつあり、業界としても受け入れ体制を整える努力が始まっています。課題はありますが、実際に女性運転士からは「接客面で細やかな対応が評価される」「運転技術を磨くのが楽しい」といった前向きな声も聞かれます。海外ではバスドライバーの男女比が5割ずつという国も珍しくないと言われ(出典:女性バス運転手協会)wbd.or.jp、日本でも女性ドライバーが珍しくない時代が来ることが期待されています。そのためにも、引き続き働きやすい環境整備と意識改革が鍵となるでしょう。

応募者が抱える不安と懸念

バス運転手を目指す人や興味を持つ人が抱える不安としてまず挙げられるのが、職場環境や雰囲気に対する心配です。運転士の職場は男性社会のイメージが強く、「厳しい上下関係や体育会系のノリについていけるだろうか」と不安に思う人もいるでしょう。実際、昔ながらの運転手仲間の結束が固い職場では、新人が馴染むまでに時間がかかる場合もあります。ただ近年は人手不足もあって未経験者の採用が増えているため、各社とも新人教育に力を入れ、アットホームな雰囲気づくりに努めるところが増えています。先輩運転士がマンツーマンで指導・フォローする制度を導入したり、研修期間中は座学や実地訓練で徐々に業務に慣れてもらう工夫をしたりしています。

また、乗客対応への不安もあるでしょう。公共交通機関であるバスでは、様々なお客様と接します。中には車内でトラブルを起こす乗客や、運転士にクレームをぶつけてくる人もゼロではありません。新人のうちはそうした対応に戸惑うかもしれませんが、多くの会社で接遇研修を行いトラブル時の対処法を教えています。慣れてくればベテラン運転士のように臨機応変に対応できるようになり、「ありがとう」「助かったよ」といった感謝の言葉をいただく機会の方が圧倒的に多いことに気づくでしょう。乗客とのコミュニケーションはむしろ仕事の楽しみの一つにもなりえます。

一方、設備面での不安も指摘されます。前述のように女性用設備の不足といった問題もありますが、それ以外にも営業所の休憩室が狭かったり古かったりと、快適とは言い難い職場環境の場合があります。路線によってはターミナルでの待機中に十分な休憩スペースやトイレがなく、バスの車内で過ごすしかないこともあります。こうした環境面の課題について、最近では各事業者が改善に乗り出しています。例えばある社では乗務員用の仮眠施設をリフォームし、清潔で過ごしやすい空間に改装しました。また別の社では運転士用のトイレを各終点に必ず設置するよう自治体と協力して整備を進めています。国土交通省も業界団体と連携し、働きやすい職場環境づくりを支援する方針を打ち出しています(出典:国土交通省 自動車局資料)mlit.go.jp。

総じて、応募者が抱く職場環境への不安は**「自分に務まるだろうか」「働きづらいのではないか」**という点にあります。しかし現場の声としては「思ったよりアットホーム」「サポート体制がしっかりしている」というポジティブなものも多く、新人定着のための職場改善は着実に進んでいます。見学や体験入社を受け入れている会社もありますので、不安な場合は事前に職場の雰囲気を知る機会を活用するとよいでしょう。

バス運転士の勤務形態でもっとも特徴的なのが、勤務時間の不規則さです。路線バスは早朝から深夜まで運行があり、シフト制で朝番・遅番が入れ替わります。典型的な勤務パターンでは、早朝5~6時台に出勤して午前中に数往復運転し、昼過ぎに一旦勤務が終了。その後一旦自宅に戻ったり職場で仮眠を取ったりして、夕方から再度出勤し夜まで運転する、といった分割勤務(二段階勤務)がよく見られます。このように1日の中で勤務が分散するため拘束時間は長くなりがちで、生活リズムも不規則になります。週ごとに早番・遅番が交替する会社も多く、体内時計が乱れやすいことから睡眠不足や疲労の蓄積が心配されます。

不規則勤務が続くことで生じる影響として、健康面・家庭面への負担が挙げられます。夜明け前に起きて出勤し、昼過ぎに一度帰宅、また夜に出勤というサイクルでは、十分な睡眠時間を確保しにくくなります。特に中高年になると体力の衰えもあり、慢性的な疲労感に悩まされる運転士もいます。また勤務シフトが土日祝日も関係なく回ってくるため、家族や友人と予定を合わせづらいという声もあります。子育て世代の運転士にとっては、子どもの学校行事に参加しにくい、夕食を一緒に食べられない日がある、といった悩みにつながります。

さらに、心理的プレッシャーもあります。不定期な勤務時間帯に加えて、道路渋滞などでダイヤが乱れると休憩時間が削られてしまうこともあります。ひどい渋滞に巻き込まれると「何時間もトイレに行けない」状況になることもあり(出典:近藤教授 論文)jichiken.jp、時間に追われるプレッシャーは相当なものです。本来であれば折り返し停留所で休憩できるはずが、遅延回復のためすぐ折り返し運行に出るといったケースも、運転士の負担となっています。

こうした不規則勤務・長時間拘束の影響を軽減するため、国も業界も対策を講じ始めています。勤務間インターバルといって、退勤してから次の出勤まで一定の休息時間(原則11時間以上)を空けるよう労働時間規制を強化する取り組みが2024年から本格化しましたjichiken.jp。また、勤務シフトの見直しや運転士の増員による一人当たり負担軽減を進める会社もあります。例えばある事業者では、朝夕のラッシュ時専属のパート運転士を雇用し、正社員運転士の中休憩をしっかり取れるようにしました。その結果、従業員の疲労度が下がり有給取得率も向上したそうです(出典:国土交通省「働きやすい職場」事例集より)。

不規則な勤務時間はバス運転手の仕事の宿命とも言えますが、働き方改革によって少しずつ改善の兆しも見えています。求職者にとっては「本当にやっていけるか不安」と感じる部分でしょうが、入社後は体が慣れてリズムを掴める人も多いです。実際に運転士として長年勤めている方々は、自分なりの睡眠管理や体調管理のコツを身につけており、「休めるときにしっかり休む」「休日はメリハリをつけてリフレッシュする」など工夫しながら不規則勤務と付き合っています。会社側もドライバーの健康第一という考え方に変わりつつありますので、今後はさらに働きやすいシフト制が普及していくことが期待されます。

バス運転手の仕事には長時間労働のイメージがつきまといます。実際、「一日中ハンドルを握っている」「休みなく走り続けている」と思われがちですが、法令上は運転時間や労働時間に上限が定められており、違反しないよう各社とも管理しています。とはいえ、人手が足りない職場では結果的に一人ひとりの拘束時間が長くなる傾向があります。国の調査でも「バス業界では他産業に比べ労働時間が長い」傾向が確認されておりdriver-roudou-jikan.mhlw.go.jp、前述の不規則勤務も相まって総労働時間が増えてしまうケースが多いのです。乗務時間そのものは規制内でも、点呼や車両点検、待機時間などを含めた拘束時間が1日あたり12~15時間に及ぶシフトも存在します。

例えば早朝から夜まで分割勤務をこなすと、実働は8~9時間でも家を出てから帰宅するまでが14時間以上ということもあります。これが週に何度も重なると月間の総拘束時間が相当な長さになります。厚生労働省のデータによれば、路線バス運転手の月間労働時間は平均で約190時間程度との報告もあります(※参考:厚労省「自動車運転者労働時間実態調査」等)。繁忙期や人手不足時には月240時間を超える残業込み勤務となることもあり、これは一般的なサラリーマンの平均よりかなり長い数字です。「休みが少なく激務すぎる」といった業界イメージは、こうした長時間労働の実態から来ていますbiz-journal.jp。

この長時間労働の是正は、安全運行のためにも最重要課題です。疲労困憊の状態で運転すれば事故のリスクが高まるため、国交省・厚労省はトラック業界と同様にバス業界にも労働時間規制の適用を強化しました。2024年4月から適用された新基準では、バス運転手の時間外労働は年間960時間以内(※月80時間の過労死ライン相当)と明確に上限が設定され、勤務間インターバル(終業から次の始業までの休息)は原則11時間確保が求められますjichiken.jp。これにより極端な長時間勤務を抑制し、運転手が十分な休養を取れるよう義務付けた形です。

事業者側も、人員配置を増やしてシフトあたりの労働時間を短縮する動きを進めています。例えば高速バスではツーマン(2人乗務)体制を増やして一人当たりの連続運転時間を減らす、路線バスでは深夜帯専属の契約社員を採用して昼勤の正社員が無理な延長勤務をしなくて済むようにする、といった工夫です。またデジタコ(デジタルタコグラフ)や運行管理システムを活用し、各運転手の運転時間や休憩時間を細かくチェックして超過しそうな場合はアラートが出る仕組みを取り入れる会社もあります。さらに、労働組合のある大手事業者では**「絶対に月○時間以上の残業をさせない」**という協定を結び、会社に守らせている例もあります。

ただ現実問題として、規制を守るためには運転手を補充しなければ路線の本数を減らさざるを得ない場合もあり、ここが難しいところです。人手不足と働き方改革の板挟みで、減便や運休の動きが出ているのも事実ですjichiken.jp。乗客サービス維持との両立を図りつつ労働時間短縮を実現するには、業務効率化や運行計画の見直しも必要でしょう。例えば一部区間をデマンド(予約型乗合)に切り替えてドライバーの拘束時間を減らす、ノンステップバス導入で乗降にかかる時間を短縮して休憩時間を確保する、といったアイデアもあります。

長時間労働の問題は一朝一夕には解決しませんが、国の規制強化により少しずつ改善への道が開けてきました。運転手自身の安全と健康を守ることが、結果的に利用者の安全にも繋がります。応募者にとっては「激務」のイメージが強い職種かもしれませんが、今まさに業界全体で働き方改革が進んでおり、数年前と比べても労働時間は短縮傾向にあります(出典:静岡新聞2023年7月記事)news.at-s.com。今後は適切な人員体制の下、安心して長く働ける職場環境が整備されていくことでしょう。

バス運転手の求人状況

バス運転手の求人において、求職者が特に注目する募集条件にはどのようなものがあるでしょうか。まず給与・待遇面は当然ながら重要です。基本給の額や各種手当、賞与の有無など収入に直結する条件は、他社求人との比較対象になります。近年は「初年度想定年収○○万円」といった具体的な数字を示す求人も増えており、応募者は自分の生活を支えられる収入が得られるかシビアに見ています。また勤務形態や休日の条件も注目ポイントです。「完全週休2日制」「年間休日○○日保証」といった文言があると、プライベートの時間も大切にできる職場だと安心材料になります。逆に休日が少なかったり不規則勤務ばかりだと敬遠されやすいため、募集要項にシフトパターンや休日体制を明記する企業も出てきました。

次に資格取得支援や研修制度も求職者にとって大きな魅力です。未経験で大型二種免許を持っていない人にとって、「入社後に会社負担で二種免許を取得できます」「養成制度あり(教習所費用を会社が全額補助)」といった条件は非常に魅力的です。最近は、大型二種免許なしで応募可能な見習い枠を設けるバス会社も増えてきました(出典:バス運転手求人サイト)bus-gear.com。こうした制度があることでハードルが下がり、「免許はないけど挑戦してみよう」という人材を呼び込む効果が期待できます。また、充実した研修(座学研修○週間、路上訓練○ヶ月など)や、先輩によるOJTサポート体制があることも明記されるようになりました。未経験者でも安心してスタートできる環境をアピールすることで、応募意欲を高めています。

さらに勤務地や仕事内容の明確化も応募者が重視するポイントです。地元で働きたい人にとっては勤務地(営業所の所在地)は重要ですし、逆に地元志向の人材を採用したい地方バス会社は地域密着で働ける魅力を伝えます。また、路線バスなのか観光バスなのか、高速路線なのか送迎バスなのか、といった仕事内容の違いも応募判断に影響します。「夜行高速バスの乗務あり」と書かれていれば敬遠する人もいるでしょうし、「観光バス専門で夜勤なし」とあればそれを好む人もいます。したがって求人票にはできるだけ具体的な勤務内容を記載し、ミスマッチを防ぐ工夫がなされています。

最後に職場の雰囲気や将来性も求職者は気にしています。最近の求人では、社員の写真やメッセージを載せたり、「アットホームな職場です」「離職率〇%(業界平均より低いです)」などといった情報を提供する例もあります。バス会社によっては運転手から運行管理者や営業所長へキャリアアップする制度があったり、定年後の再雇用制度が整っていたりします。そうした長く安心して働ける職場かどうかという点も、応募を決める重要なファクターです。総じて、応募者は「収入」「勤務条件」「成長機会」「安定性」といった点を総合的に見て、自分に合った募集条件かどうかを判断していると言えるでしょう。

バス運転手の求人は、どのような媒体や経路で行われているのでしょうか。伝統的には、ハローワーク(公共職業安定所)や新聞折込の求人広告、バス会社のホームページでの募集告知などが主な手段でした。しかし近年はインターネット上の求人媒体が主流になっています。大手転職サイトや求人検索エンジン(Indeedや求人ボックスなど)にもバス運転手の募集が数多く掲載されていますし、業界特化型の求人サイトも登場しています。たとえば「どらなび」(バス・トラック運転手専門の求人サイト)や「バス運転手の達人」bus-recruit.jpといったサイトでは、バス運転手に特化した求人情報やコラムを掲載しており、求職者は複数社の条件を比較検討しやすくなっています。

また、人材紹介会社(エージェント)が間に入るケースも増えています。従来、バス運転士の採用でエージェントを使うのは稀でしたが、即戦力の大型二種免許保有者を紹介してもらうために専門の人材会社に依頼する事例も出てきました。特に観光バス業界などでは、繁忙期に合わせて契約社員を紹介してもらう、人材派遣で短期的に運転手を確保する、といったケースもあります。エージェントを利用することで、企業側は面接日程の調整や条件交渉などを代行してもらえ、求職者側もプロのキャリアアドバイスを受けながら応募できるメリットがあります。ただ、中小のバス事業者では紹介手数料の負担が難しいため、エージェント活用は主に大手企業に限られているのが現状です。

一方で、SNSや自社PRを活用する動きも見られます。近年ではバス会社がTwitterやFacebookで求人情報を発信したり、YouTubeで運転士の仕事紹介動画を公開したりする例もあります。例えば名鉄バス(愛知県)では社員によるブログやSNS発信を通じてバス好きのフォロワーを増やし、採用サイトへの誘導を図っています(出典:名鉄バス リファラル採用事例)mytalent.jpmytalent.jp。また、社員紹介(リファラル)採用を促進するため、既存ドライバーに知人を紹介してもらうと報奨金が出る制度を設け、紹介経由の応募を増やした会社もありますnote.com。こうした社内外のネットワーク活用で、従来の求人媒体に頼らない人材確保にも取り組んでいます。

もう一つ、忘れてはならないのがハローワークや地域の求人誌の役割です。特に地方ではハローワーク経由の応募が依然多く、定期的に合同企業説明会を開催してバス会社も出席しています。公共機関の求人票は待遇や労働条件が詳しく記載されており、求職者がチェックしやすい利点があります。地域密着のフリーペーパーや求人チラシも、中高年層の地元志向の人にアピールする手段として活用されています。実際、女性運転士を増やした茨城交通では**フリーペーパー掲載や地元紙への求人広告、テレビCMまで「あらゆることをやった」**と担当者が語っています(出典:厚労省「バス運転者の改善事例」茨城交通)driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp。

このように、バス運転手の求人は複数のチャネルを組み合わせて行われるようになっています。各社とも自社に合った採用手法を模索しており、インターネット広告から地道な地域周知まで工夫を凝らしています。求職者側も様々な媒体をチェックして、自分に合った職場を探してみると良いでしょう。

バス運転手の人材確保が難しい背景には、他職種との人材獲得競争があることも見逃せません。大型免許や二種免許を持つドライバー人材は、物流業界(トラック運転手)やタクシー業界からも求められる存在です。つまり、バス会社はトラック会社やタクシー会社とも人材を取り合っている状況にあります。例えば、同じ大型二種免許があればタクシー運転手にもなれますし、大型一種免許があればトラックドライバーにもなれます。その際、給与水準や働き方が比較されます。一般に、長距離トラック運転手は拘束時間が長い分稼げることが多く、タクシー運転手は歩合制で頑張り次第では高収入も可能と言われます。それと比べた時に「バス運転手は稼げない」「自由度が少ない」と映ると、人材確保で不利になる恐れがあります。

また、近年注目される物流業界の「2024年問題」(時間外労働規制強化)によってトラック運転手が不足し、物流各社が待遇改善を進めていますjichiken.jp。これによりトラック運転手の処遇が上向けば、相対的にバス運転手の魅力が見劣りしてしまう可能性もあります。実際、2022年時点の有効求人倍率ではバス運転手約2.06倍、トラック運転手2.26倍、タクシー運転手4.51倍といった数字があり(出典:J-CASTニュース)tcru.jp、タクシーは一時的な需要減で余剰気味でしたが、トラックはバス以上に人手不足です。このように各業界でドライバー人材の取り合いが起こっている状況で、バス会社だけが突出して待遇を上げるのは容易ではありません。結果として、求職者にとって魅力的な条件を提示できず応募が集まらないというジレンマに陥りがちです。

さらに異業種との競争もあります。例えば警備員や工場作業員など、中高年男性でも就きやすい職種との間でも人材の奪い合いがあります。バス運転手は資格取得が必要な分ハードルが高く、その努力をするくらいなら他の仕事に流れてしまうというケースもあります。また、近年は地方自治体がコミュニティバスや乗合タクシーで地元住民を雇用する動きもあり、バス会社と自治体の交通事業との間で人材が分散する例もあります。

このような転職市場での競争の中、バス会社は待遇改善や独自の魅力発信で対抗しようとしています。他社よりも給与を上乗せしたり、入社支度金・入社祝い金を出す会社もあります。例えば九州産交バス(熊本)では、業界初の試みとして「退職金制度を放棄する代わりに毎月の手取り賃金を増やす」という選択肢を導入しました。40歳で入社し退職金なしプランを選ぶと年間手取りが30万円増える設計で、人材確保を狙っています(出典:日テレNEWS 2023年)news.ntv.co.jp。また、社員寮の完備や家賃補助で他地域からの転職者を呼び込む施策、勤務シフトにゆとりを持たせワークライフバランス重視をPRする会社もあります。こうした努力が実り、他業種から優秀なドライバーを引き抜くことに成功した例も少しずつ出てきました。

転職市場での競争は今後もしばらく続くでしょう。人口減少社会では、業種を問わず労働力の奪い合いが常態化するからです。その中でバス業界が持続的に人材を確保するには、「選ばれる職場」になる必要があります。待遇だけでなく、社会貢献度や働きやすさなど総合的な魅力で他職種と差別化し、「バス運転手になりたい」と思ってもらえるような発信を強めていくことが重要となるでしょう。

応募が少ない理由の深掘り

バス運転手になるための最大のハードルの一つが、必要な運転免許の取得です。一般的に路線バスや観光バスの運転には「大型自動車第二種免許」(大型二種)が必要です。この免許を取得するには、本来は21歳以上かつ普通免許等で3年以上の運転経験という条件がありました。つまり高校を卒業してすぐには取れず、一定のキャリアを積んだ中で改めて教習所や試験場で大型二種を取らねばなりません。そのうえ試験の難易度も高く、一発試験の合格率は10%程度とも言われ、教習所に通っても運転技術・学科知識とも高度なものが求められますcolorful-career.jp。教習所費用も数十万円以上と高額で、時間もお金もかかるため、若者にとって大きな負担でした。

こうした免許要件の厳しさが若手志望者を遠ざけているとして、政府は最近制度を見直しました。2022年5月の道路交通法改正により、特別な教習(特例教習)を受ければ19歳以上・普通免許保有1年以上で大型二種免許を取得できるよう緩和されたのです(出典:警察庁「第二種免許受験資格の見直し」)npa.go.jp。具体的には教習所で所定のカリキュラム(座学・実車36時限以上)を修了することで、21歳未満でも大型二種試験の受験資格が与えられるようになりましたnpa.go.jp。これにより、意欲ある若者が20歳前後でプロドライバーの道に進めるようになり、実際に全国で19~20歳の新米バス運転士が誕生し始めています(出典:茨城交通・三重交通の新卒採用事例)driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp。

しかしながら、免許取得の負担がゼロになったわけではありません。特例教習を受けるにも教習費用は必要ですし、そもそも普通免許を高校卒業と同時に取っていないと19歳で大型二種取得はできません。都市部では若者の車離れが進んでおり、大学生年代でも運転免許を持っていない人が増えています。そうした人にとってはまず普通免許から取らねばならず、バス運転手までの道のりが遠く感じられるでしょう。また、大型二種免許を取得しても、その後に各社で行われる路線研修や地理・接客研修なども乗り越える必要があります。運転技術だけでなく、安全マナーやサービス精神など総合力が問われる職種なので、「自分にできるだろうか」と不安に思う人も多いかもしれません。

応募者が少ない理由として、この免許取得の難しさ・ハードルの高さは無視できません。業界側も対策として養成制度(免許取得支援制度)を設ける動きがあります。前述のように「会社負担で教習所へ行かせ、免許を取ってから正式採用」といったスキームや、在籍中に合宿免許に行かせるケース、免許取得まで関連会社で勤務(バスガイドや整備補助など)してもらいながら準備してもらうケースもありますjobhouse.jp。国土交通省も補助金でこうした企業の取組を支援しておりmlit.go.jp、経済的負担の軽減が図られています。それでもやはり「そもそも運転の仕事をしたことがない」「大型車を運転する自信がない」という心理的なハードルは残ります。これを克服してもらうには、運転未経験者向けの体験会(バス試乗体験)や、教習段階からの丁寧なフォローが有効でしょう。実際、あるバス会社では運転シミュレーターを使った職業体験イベントを開催し、参加者がそのまま応募してくれた例もあります(出典:バス会社採用ブログより)。免許取得の敷居をいかに下げ、取得後の将来像を描かせてあげられるかが、人材確保の鍵となっています。

バス運転手への応募が伸び悩む背景には、他の職種と比べた際の魅力の薄さも指摘されています。前述の給与・勤務条件の話に通じますが、「同じぐらいの収入なら他の仕事の方が楽なのではないか」「バス運転手より魅力的な職があるのでは」と考えられてしまうと、応募には繋がりません。特に若年層にとっては、運転手という仕事が地味でキツい3K職場に映ってしまう傾向があります。具体的に他職種と比べてどんな点が敬遠されているのか、いくつか考えてみましょう。

一つは拘束時間や勤務の厳しさです。例えば工場の製造ラインやオフィスワークであれば、基本的に決まった時間に始まり終わる規則正しい勤務が一般的です。それに対し、バス運転手はシフト勤務で早朝や深夜もあり、不規則かつ長時間になりがちです。「体力的についていけるか不安」「趣味や家族との時間が取りにくそう」と感じられ、敬遠される原因になります。また、休日がカレンダー通りではない点も嫌がられることがあります。土日休みの仕事と比較して、平日休みの交替制勤務はライフスタイルが合わない人もいるでしょう。

二つ目は精神的プレッシャーです。バスの運転は常に安全最優先で緊張感を保たねばならず、加えて乗客対応の気遣いも求められます。ミスや事故があれば大きな責任問題になりますし、そのプレッシャーはデスクワークにはない種類のものです。他職種、とくに最近人気のIT業界やクリエイティブ職などに比べると、「大勢の命を預かる重責」はどうしても重く感じられます。プレッシャーの割に報われないという印象があると、若者は尻込みしてしまいます。

三つ目は職業イメージの問題です。バス運転手というと、昔ながらの運転士さんの姿を思い浮かべ、「堅苦しそう」「厳格で融通が利かなそう」といったイメージを持つ人もいます。それに対し、昨今人気の業界(ITベンチャーやサービス業など)は「自由で楽しそう」「華やかでやりがいがありそう」と映ることがあります。もちろん実際にはどの仕事にも大変な部分はありますが、イメージ戦略で遅れをとっている点は否めません。例えばトラック運転手にはテレビ番組の影響で「長距離で全国を旅するロマン」が感じられたり、鉄道の運転士には「子供の憧れの職業」といった前向きなイメージが付随しています。バス運転手も本来は地域のヒーロー的存在になりうるのですが、その魅力が十分に若い世代に伝わっていないと言えます。

こうした他職種との相対比較で不利に見られてしまう状況を打破するには、バス運転手ならではの魅力を再発見・発信することが必要です。一例として、最近は若手運転士がSNSやブログで仕事の様子を発信し、「こんな良い面がある」「達成感がある」と情報発信する動きもあります。またバス会社自体がPR動画を作成し、運転手の一日に密着してそのやりがいや笑顔を紹介するといった取り組みも始まっています。地味に見える仕事の中にもドラマや感動があることをアピールし、「自分もやってみたい」と思ってもらえるようなイメージチェンジを図っているのです。

結局のところ、他職種との比較で応募者に選ばれるためには、処遇改善とブランディングの両面が重要になります。他より給料が低いのであれば引き上げる、勤務環境を良くする努力をする。同時に、この仕事で得られる充実感や誇りを積極的に伝えていく。そうすることで、「大変だけどやりがいがあるし、しっかり報われる仕事なんだ」と理解してもらえれば、きっと応募者にも響くはずです。

バス運転手の応募が少ない理由として見逃せないのが、業界としての広報・広告活動の不足です。先に述べた職業イメージの問題にも通じますが、バス会社は従来あまり積極的に自社の採用PRをしてきませんでした。求人情報は出しても、仕事内容の魅力をアピールする広告宣伝まで手が回っていないケースが多かったのです。他の業界では、テレビCMやネット広告で「○○業界で働こう!」といったキャンペーンを打ったり、合同企業説明会でブースを出して学生に売り込んだりといった活動があります。対してバス業界全体でみると、そうした大々的なプロモーションは少なく、人材獲得競争で後手に回ってしまった感があります。

しかし危機感の高まりとともに、徐々に広告・広報にも力を入れる会社が増えてきました。例えば前述の茨城交通は女性運転士採用をPRするため、地元テレビでCMを流したり、バス車体に「運転士募集中!」とラッピング広告を施したりしましたdriver-roudou-jikan.mhlw.go.jp。また、東京都や埼玉で路線バスを運行する国際興業バスは、沿線地域ごとにデザインを変えた採用PRラッピングバスを2025年に導入しました。「バス運転士という仕事に興味を持ってほしい」というメッセージを込めたカラフルなバスが街を走り、話題を呼んでいます(出典:国際興業バス プレスリリース)prtimes.jpprtimes.jp。さらに、静岡のしずてつジャストラインでは、地元の大学と協力して紙コップに求人案内を印刷しカフェ等で配布するユニークな広告も行われました(出典:日光広告社 事例紹介)nikkop.co.jp。

このように各社工夫を凝らし始めていますが、業界全体としてはまだ広告戦略が手探り状態です。特に地方の中小バス事業者では広告宣伝に割く予算もなく、「募集しても人が来ない」と嘆く声もあります。そうした企業に対しては、行政や業界団体がサポートする仕組みも必要でしょう。例えば国土交通省主導でバス運転手の魅力発信キャンペーンを展開したり、ハローワークと連携した職業紹介イベントを企画したりすることが考えられます。実際、東京都などでは都営交通や民間事業者が集まって合同の説明会やイベントを開催した例があります。

求職者側から見ると、「知られていないから選ばれない」という面があるのは否めません。せっかく良い取り組みをしている会社があっても、その情報が求職者に届かなければ応募には繋がりません。SNSやYouTubeなど無料で使える媒体もうまく活用しつつ、業界全体で人材確保に向けた広報活動を強めていくことが大切です。「バス運転手、募集しています!」という声を今まで以上に大きく発信し、潜在的な人材にリーチしていくことが、長期的には応募者増加に寄与するでしょう。

バス運転手不足の対策と施策

バス運転手不足を解消するには、やはり若手人材の採用・育成が欠かせません。高齢化が進む乗務員集団に新しい世代を入れていくことで、将来の担い手を確保する狙いがあります。そこで各社が取り組んでいるのが、若年層へのアプローチ強化です。

まず一つ目のアプローチは、前述した大型二種免許の取得支援です。若手がバス運転士になる最大のハードルである免許取得を会社が全面バックアップします。具体的には、「普通免許さえ持っていれば未経験でも応募OK」とし、入社後に教習所へ通わせて大型二種を取ってもらう制度です。教習費用は会社負担(一定年数勤務すれば返済免除)とし、教習期間中も手当や給料を支給することで生活を支えます。例えば関東バス(東京)や名阪近鉄バス(名古屋)などでこの養成制度が導入され、多くの若手社員がこれを利用して免許を取得しています。国も令和4年度補正予算で二種免許取得支援事業に補助金を計上し、初めて直接的に事業者の免許取得費用を支援する措置に踏み切りました(出典:国土交通省 自動車局)mlit.go.jp。こうした支援策のおかげで、「免許がないから諦めていた」という層にも門戸が開かれています。

二つ目のアプローチは、新卒採用の拡大です。従来、バス運転手は中途採用(転職者)が中心で、高校生や大学生の新卒でいきなり運転士になるケースは少数でした。しかし人材不足が深刻化する中で、各社とも新卒を積極的に採用する方針に転換しつつあります。特に高卒採用に注力する会社が増えており、18歳で入社してまずは整備補助や事務補助を経験し、19歳になったら特例教習で大型二種を取得、20歳前後で晴れて乗務デビューという流れを作っていますdriver-roudou-jikan.mhlw.go.jp。実際、三重交通(三重県)では2015年から毎年高校新卒の採用を行い、現在までに20名以上の若手運転士が育っていますdriver-roudou-jikan.mhlw.go.jp。彼らの多くは「地元で好きな車の仕事に就きたかった」と志望し、研修と実務を通じて一人前のドライバーへと成長しています。新卒ならではの吸収力とフレッシュさで、社内にも良い刺激を与えているとのことです。

三つ目のアプローチは、職業体験やインターンシップの実施です。若年層、とりわけ学生にバス運転手の仕事を知ってもらうため、バス会社が学校訪問をしたり、職場見学や体験運転イベントを企画したりしています。例えばある地方のバス会社では、高校生向けにバスの洗車・給油体験や構内運転の同乗体験をさせ、「いつか君たちの中から運転士が出てくれると嬉しい」と呼びかけました。その結果、数年後に実際その会社に就職してくれた学生もいたそうです。大学生向けには、夏休みに短期インターンシップを開催し、運行管理や接客も含めて公共交通の仕事を学んでもらう試みも行われています。こうした地道な種まきが、将来の若手確保につながると期待されています。

四つ目のアプローチは、イメージアップ戦略です。若者に「カッコいい」「やってみたい」と思ってもらえるよう、様々なPRを行います。例えばSNSで若手運転士の日常を発信したり、会社の公式キャラクターや萌えイラストを用いたポスターで注目を集めたりするケースもあります。自衛隊や警察がリクルートポスターで若者受けを狙うように、バス会社もデザイン性の高い広告やキャッチコピーで印象付けを図っています。「○○バス24時」などドキュメンタリー番組で取り上げられることもあり、そうしたメディア露出も若い視聴者の心を動かすかもしれません。要は、「地味で大変そう」という既成概念を壊し、「社会に貢献するヒーロー」「頼れるプロフェッショナル」といったポジティブなイメージを浸透させる工夫です。

このように若手採用へのアプローチは多角的に進められています。免許取得・教育の支援、採用ターゲットの拡大、体験機会の提供、イメージ改革――。これらを継続していくことで、将来のバス業界を担う若い力が着実に増えていくことが期待されます。

人手不足を解消するには、現在働いている運転士が辞めずに定着することも重要です。そのために各社が力を入れているのが、運転士の労働環境改善に向けた取り組みです。長時間労働や不規則勤務、ハードな職場環境といった問題に真正面から向き合い、働きやすい職場づくりを進めることで、離職を防ぎ、新たな応募者にも「この会社なら大丈夫」と思ってもらう狙いがあります。

まず勤務シフトの見直しです。これまでは当たり前だった長い分割勤務を減らし、勤務パターンを工夫する会社が出てきました。一例として、西日本鉄道(西鉄バス)では「週休3日制の導入」を試験的に行いました。1日の勤務時間を長めにする代わりに週の休日を3日にして、連続した休息を取れるようにしたのです。結果、運転士からは「まとまった休みが取れてリフレッシュできる」と好評だったといいます。このように、勤務日数や時間の配分を変えることで労働時間総量を抑えつつ働き甲斐を損なわない工夫が検討されています。また、深夜勤務専門の社員を別枠で雇用し、通常の運転士には深夜業務を免除する会社もあります。京阪バス(京都・大阪)では希望者に深夜勤務なしの契約を提示し、子育て中の社員などの離職抑制に役立てています。

次に待遇・福利厚生の充実です。給与面では基本給アップや賞与増額、各種手当(安全運転手当、勤続手当など)の新設が行われています。熊本の九州産交バスが導入した「選べる賃金制度」(退職金辞退で毎月の賃金上乗せ)も待遇改善策の一環ですnews.ntv.co.jp。さらに福利厚生では、家族手当の増額や社員寮の整備、福利厚生サービス(レジャー施設割引等)への加入など、運転士と家族の生活をサポートする施策が取られています。ある会社では、運転士の子どもが地元のバスに無料で乗れる「ファミリーパス」を支給し、家族に自社バスを積極的に利用してもらうことで仕事への理解を深めてもらっています。

健康管理と安全対策も重要な改善ポイントです。長く安全に働いてもらうために、定期健康診断や睡眠時無呼吸症候群(SAS)検査の徹底、産業医やカウンセラーの面談機会拡充などが図られています。ある事業者では乗務前後のストレッチや簡易体操を習慣化し、運転士同士で声を掛け合って体調を整える活動をしています。また、安全運行のストレスを減らすため、新型車両への更新も効果があります。衝突被害軽減ブレーキや車線逸脱警報など先進安全装備を備えたバスに置き換えることで、運転士の心理的負担を軽減しています。車内カメラやAIを活用した異常検知システムの導入も進み、乗務員が全てを背負い込まなくても安全が担保される仕組みが整いつつあります。

職場環境のソフト面も見逃せません。人間関係や職場の風通しを良くするために、現場と経営層のコミュニケーションを増やす取り組みがあります。例えば定期的に運転士との懇談会を開き、働いて感じていることや改善要望を経営陣が直接聞く機会を持つ会社があります。「トイレ休憩を確保するためダイヤを見直してほしい」「新人教育にもう少し時間をかけてほしい」といった現場の声に耳を傾け、可能な範囲で改善策を講じています。こうした対話の積み重ねが従業員のエンゲージメントを高め、「この会社で頑張ろう」という気持ちにつながります。

さらに、定年延長や再雇用制度の柔軟化も進められています。ベテラン運転士に長く働いてもらえるよう、65歳定年を70歳まで延長したり(健康状態など条件付き)、定年後の嘱託再雇用を75歳まで認めたりする会社も出てきました(出典:南日本新聞)373news.com。高齢の方には無理のない範囲で勤務してもらい、経験を若手に伝承する役割も期待しています。またOB運転士に繁忙期だけ手伝ってもらう「期間嘱託制度」などを整備し、人手の足りないときに経験豊富な人材を活用する試みもあります。これらは労働環境というより人事制度の改善ですが、結果として現場の負荷軽減に寄与しています。

このように、労働環境の改善策は多岐にわたり実施されています。一部にはまだ実験段階のものもありますが、業界全体で知恵を出し合いながら「働きやすいバス会社」を目指す流れができています。これらの取り組みが定着すれば、運転士の定着率向上や志望者増加にもつながるでしょう。働きやすい環境であればこそ、誇りを持って安心してハンドルを握り続けることができるのです。

人材採用において、SNS(ソーシャルメディア)の活用は今や欠かせない手法となっています。バス運転手の世界でも、SNSを上手に使って採用広報や応募者フォローを行う例が出てきました。SNSの強みは、広告費をそれほどかけずに幅広い層に情報発信できることと、双方向のコミュニケーションが図れることです。バス会社各社はその可能性に注目し、工夫を凝らしています。

具体的な事例として、先に触れた名鉄バスのリファラル(社員紹介)採用施策があります。同社ではSNS上で「バスが好きな人たち」のコミュニティに働きかけ、自社のファンを増やす取り組みをしていますmytalent.jp。Twitter(X)やFacebookに公式アカウントを開設し、路線バスや高速バスの魅力、運転士の仕事風景、会社のイベントなどを積極的に発信しました。バス好きのフォロワーが増えることで、その中から「自分もここで働いてみたい」という人が現れることを期待しているのです。また社員が自発的にSNSで会社の良いところを発信し、それをリツイートする形で広める試みもしています。結果として、MyReferという紹介制度の活用率が上がり、社員経由での応募者が2倍に増えたという報告があります(出典:TalentX Lab インタビュー)mytalent.jp。

また奈良交通は、女性運転士採用のPRにSNSと動画を活用しました。女性専用車両(鉄道)の中吊り広告でQRコード付きのバス運転手PR動画を案内し、興味を持った女性がスマホで動画を視聴→応募サイトへ、という導線を作りました(出典:報道ステーション+Twitter投稿)x.com。動画の中では実際の女性運転士が登場し、仕事と家庭の両立ややりがいについて語っています。こうしたリアルな声は文章よりも説得力があり、SNS上でも大きな反響を呼びました。

さらにLINE等の活用も見られます。ある採用コンサル会社の提案では、公式LINEアカウントを開設して求職者と気軽にやり取りする方法が紹介されていますmieux.co.jp。興味を持ってくれた人がフォローしてくれれば、新しい求人情報や採用イベントの案内を直接届けることができますし、個別の質問にもチャットで回答できます。これにより応募までのハードルを下げ、「ちょっと話を聞いてみようかな」という層を逃さず掴むことができます。実際、都内の某バス会社ではLINE経由で説明会予約や選考案内を行ったところ、紙の書類郵送よりも早くスムーズに連絡が取れ、内定まで進んだケースがあるそうです。

YouTubeも有力なツールです。京阪バスは自社のYouTubeチャンネルで新人運転士の研修の様子や、一日の乗務の流れを紹介する動画を公開しました。「バス運転手の仕事が5分でわかる!」といったタイトルで、未経験者がイメージしにくい仕事内容を視覚的に伝えています。動画には実際の乗務シーンや車両点検の様子、運転士へのインタビューなどが盛り込まれ、視聴者からは「思ったより楽しそう」「自分にもできそう」といったコメントが寄せられました。こうした動画を見て応募を決めたという人もおり、映像による発信効果が確認できます。

SNS活用の可能性はまだまだ広がります。バス運転士という職業は、路線風景の美しさや車両の迫力、安全運行の緊張感、乗客との触れ合いなど (続き)

SNSは写真映え・動画映えするコンテンツとの相性が良く、バスの美しい車体や走行風景、運転士の笑顔などは十分「映える」素材になります。今後はTikTokで走行中の景色を早送りで見せたり、Instagramで制服姿の若手運転士の日常を発信したりといった展開も考えられます。SNSを通じてファンを増やし、その中から未来の運転士を掘り起こすことは十分可能でしょう。特にデジタル世代の若者にとって、SNSは情報収集の主要手段です。バス運転手の仕事のリアルな姿をSNSで見せることは、従来リーチできなかった層へのアプローチとなり得ます。SNS活用はまだ始まったばかりですが、奈良交通や名鉄バスの成功mbs.jpmytalent.jp】を皮切りに、各地で創意工夫が広がっていくでしょう。

地方におけるバス運転手の現状

地方では都市部以上にバス運転手不足が深刻化しています。その背景には、人口減少と過疎化という地域特有の事情があります。若者が都会へ流出し、高齢者ばかりが残る地域では、新たな運転士のなり手がほとんどいません。さらに利用者の減少でバス事業自体の収益が低下し、運転士の待遇改善に踏み切れないという悪循環があります。特に地方のローカル路線では運賃収入だけで運行を維持できず、行政からの補助金で細々と続けているケースも多く、運転士を十分な人件費で厚遇する余裕がないのです。その結果、地方では都市部以上に運転士の高齢化が顕著で、平均年齢が60歳前後という事業者も珍しくありませ373news.com】。このままでは地域の足が維持できなくなるとの危機感が広がっています。

こうした地方特有の課題に対し、いくつかの解決策が模索されています。一つは行政による支援強化です。公共交通を地域インフラと位置付け、公的負担で支えることで労働条件を改善していく——これは専門家からも提言されていまjichiken.jp】。具体的には自治体が運転士の給与補助や、バス会社への直接補助を拡充し、運転士確保に乗り出す動きがあります。例えば過疎地のある町では、地元出身でUターン希望の運転士候補に対し、免許取得費用を町が全額補助し地元バス会社に就職してもらう制度を設けました。また、県ぐるみで合同の運転手養成スクールを開講し、修了後各社に配属する試みも行われています。地域を挙げて人材を育て確保する取り組みです。

もう一つの解決策は、運行形態の柔軟化です。従来型の大型バス定時定路線に固執せず、地域の実情に合った交通サービスに転換することで、必要な運転士数を減らしつつ住民の移動手段を確保しようとしています。例えば需要が少ない路線では9人乗りワゴン車によるデマンド交通(乗合タクシー)に切り替え、二種免許ではなく普通免許でも運転できるようにする試みがあります。また、住民ボランティアが運転するコミュニティバス(ボンネットバスなど)を導入し、地元有志で交通を支える地域もあります。さらに、最近議論が盛んなライドシェア(相乗り運送サービス)を地方に導入する動きもありまjichiken.jp】。Uberのような形態では賛否ありますが、「プロのバス・タクシー運転手が不足する中で有効な代替手段」として一部地域で実証実験が始まっています。完全な公共交通ではありませんが、住民の足を守るための補完策として期待されています。

とはいえ、最も望ましいのは地方でもきちんとプロのバス運転士が確保され、路線が維持されることです。そのために、地方のバス会社各社も待遇改善や柔軟な採用に努めています。例えばある地方事業者では定年退職した地元出身ドライバーに声をかけ、嘱託で故郷の路線に戻ってもらう「カムバック採用」を行いました。また都市部からIターン希望の運転士に対し、住居提供や地域紹介など手厚くサポートすることで地方移住を後押しする会社もあります。地域特有の課題は一筋縄ではいきませんが、「地域の足を守る」という使命感のもと、行政・事業者・住民が知恵を絞って解決策を探っている状況です。

バス運転手の待遇は、実は所属するバス会社によってかなり差があります。都市部の大手事業者と地方の小規模事業者、公営と民営、新興と老舗など、様々な要因で労働条件に開きがあるのが実情です。これは応募者にとっては重要な情報であり、採用戦略にも影響します。

まず都市部の大手バス会社は、比較的待遇が良い傾向にあります。東京都交通局(都営バス)や大阪市営バス(現:大阪シティバス)など公営系や、大手私鉄グループのバス会社(東急バス、西鉄バス等)は、給与水準が高めで福利厚生も充実しています。労働組合が強く、残業代の未払いなどは考えにくく、休暇取得も割と整っています。その分競争率も高く、「人気企業」になっているケースが多いです。一方、地方の中小事業者では、前述のように財政的余裕が少ないため給与水準は低め、賞与なしという所もあります。労働時間も長くなりがちで、組合が無いか弱いため過重労働になりやすいとの指摘もありまbiz-journal.jp】。このように同じ運転手でも年収で100万~200万円以上の開きがあることも珍しくありません。

また、路線バスと観光バスの違いによる待遇差もあります。路線バス運転手は毎日決まった路線を走り定時勤務が多い反面、観光バス運転手はシーズンによって忙しさが変動し、泊まり勤務や長距離運行もあるため手当が多く付くことがあります。そのため観光バス運転手の方が稼げる場合もありますが、逆に閑散期は収入が減る・契約社員扱いでボーナスがないなど不安定さも抱えます。最近では観光と路線を兼業する運転士も出てきて、繁忙期のみ観光業務にあたって収入を補うような働き方も模索されています。

さらに、各社の企業風土や人事制度にも違いがあります。例えばある社では運転手から管理職への登用制度が明確にあり、頑張れば所長クラスまで昇進できます。一方別の社では長年勤めても運転業務一筋で、役職には就けない代わりに運転技能で評価(社内表彰やコンテストの表彰など)する文化があるなど様々でdriver-roudou-jikan.mhlw.go.jp】。福利厚生面でも、借上社宅や社員食堂があって厚遇な会社もあれば、最低限の社会保険のみという会社もあり、ピンキリと言えます。

これらの違いは、求職者が応募先を選ぶ際の判断材料になります。「どうせ運転手になるなら条件の良い会社に行きたい」と考える人が多いのは自然なことでしょう。そのため待遇の良い大手に応募が集中し、条件の厳しい地方中小には応募が来ないという現象が起きがちです。業界全体で底上げを図らないと、人材分布の偏りが進み、ある地域では運転手不足で路線維持困難、一方都市部では応募過多というアンバランスも生じます。行政やバス協会などによる横断的な支援策で、中小事業者の待遇改善を促すことも必要でしょう。

求職者にとっては、事前に会社ごとの情報収集をすることが重要です。給与水準、勤務体系、雰囲気、将来性など、自分の希望に合った職場を選ぶことでミスマッチを防ぎ、長く働ける可能性が高まります。現在はSNSや口コミサイトで現場の声がある程度見える時代ですので、それらも参考にしつつ賢く職場を選ぶことが大切です。

地方においてバス運転手不足が社会問題化するのは、バスが単なる会社のビジネスではなく公共交通機関として地域社会に不可欠な存在だからです。高齢者の買い物や通院の足、学生の通学手段、観光客の移動手段など、バスが果たす役割は極めて大きく、運転士不足による減便・廃止は住民生活に直結する影響を与えます。

例えば、地方の過疎地域では「バスがなくなれば買い物難民や病院難民が発生する」と言われます。自家用車に乗れない高齢者はバスや乗合タクシーが唯一の移動手段であり、それが運転手不足で維持できなくなると生活の根幹が揺らぎます。実際、ある山間部の町では路線バスが廃止され、高齢者がタクシー代を捻出できず必要な外出を諦めざるを得ないケースが報告されています(出典:朝日新聞地方版など)。また、地域の学校が統廃合され遠距離通学が増える中、スクールバス代わりに路線バスで通う生徒もいます。そのバスが減便されると通学にも支障が出ます。公共交通は地域住民の移動権を支えるライフラインであり、運転士はその生命線を担う人材なのです。

国や自治体もこの点を重視しており、各地で「地域公共交通活性化・再生法」に基づく協議会が運転手確保策も含めた計画を立てています。地域の交通を守るには運転士の確保・育成が重要だと位置付けられ、補助制度やPR事業が計画に盛り込まれています。また、国土交通省は2023年に「地域交通サポートプログラム」を打ち出し、自治体と事業者の連携による持続可能な交通確保に向けた支援策を講じ始めました。その中でも運転者不足は重要テーマとされ、免許制度の特例やICT(情報通信技術)の活用による効率化などが提案されています。

公共交通機関としてのバスを持続させる鍵は、「経営と公共性のバランス」です。運転士の待遇改善にはコストがかかりますが、それを地域全体で負担し合う覚悟が必要です。先述の専門家・近藤教授も「住民の足を公的負担で支え、労働条件を改善すべき」と提言していまjichiken.jp】。ヨーロッパの先進事例では、地方バスを自治体が公共サービスとして位置づけ、運転士も公務員待遇で雇用している所もあります。日本でも、一部自治体(富山県など)がコミュニティバス運転士を嘱託職員として直接雇用し、安定確保を図る例が出ています。

要は、バス運転手の不足は単なる一企業の人手不足ではなく、地域の公共インフラ維持の危機なのだという認識が重要です。したがって解決には行政の関与や住民の理解協力も不可欠となります。地域住民が「運転士さんありがとう」と感謝し、行政が財政支援し、事業者が働きやすい場を整える——そうした三位一体の取り組みでこそ、地方の公共交通は守られていくでしょう。

バス運転手の未来と方向性

バス業界の未来を考える上で、新技術の導入は避けて通れません。自動運転技術やAIの進展により、将来的にバス運転手の役割も変化していく可能性があります。まず注目されるのが自動運転バスの実証実験です。日本政府は2025年までに特定の条件下でのレベル4(無人運転)自動運転サービス実用化を目指しており、過疎地のコミュニティバスなどで試験運行が始まっています。例えば茨城県境町では、自動運転バスが一部区間を走行する実験が行われています。完全な無人運行が実現すれば運転士不足の解決策になりますが、一般道かつ不特定多数の乗客を乗せる路線バスでの本格導入はまだ課題が多く、実現は中長期的でしょう。

当面期待されるのは、運転支援システムの高度化による運転士サポートです。既に導入が進む衝突被害軽減ブレーキや車線逸脱警報に加え、バス専用の先進運転支援(例えば停留所での自動正着制御=ぴったり停車する技術、発進時の死角監視システムなど)が実用化されています。これらにより運転士の負担やヒューマンエラーが軽減され、安全性と効率が向上します。将来的には、「AIアシスタント」が運転士に最適ルートや運転アドバイスをリアルタイムで提案するといったことも考えられます。

また、モビリティのサービス化(MaaS)が進むと、運転士の役割も単なる運転操作からサービス提供者へシフトするかもしれません。オンデマンド交通や予約制運行では、運転士が配車システムや乗客情報をタブレットで確認しながら柔軟にルートを変えることになります。そうなると運転技術だけでなくITリテラシーや接客スキルがより重視されるでしょう。運転士は「モビリティオペレーター」としての役割を担い、運転と案内・ケアを両立するモビリティマネージャー的な存在になる可能性もあります。

他方、技術の進歩で一部業務は自動化されても、人ならではの役割は残ると言われます。例えばお年寄りや障がい者の乗降を手助けしたり、緊急時に的確に避難誘導したりといった面です。完全自動運転バスが普及しても、乗客の安心のために「添乗員」的なスタッフが乗るケースもあり得ます。その際、現在の運転士がそうした役割に転換することも考えられます。実際、海外の事例では自動運転シャトルにオペレーターが同乗し非常時に対応する形で運行していますが、そのオペレーターは元バス運転士ということもあります。

また、新技術による業務効率化も期待されます。運行管理やダイヤ編成にAIを活用して無理のないシフトを組んだり、データ分析で効率的な運用ができれば、運転士一人ひとりの負荷は減ります。点呼やアルコールチェックも遠隔システムで自動化が進めば、営業所に戻らなくても出退勤できるようになるかもしれません。こうしたテクノロジーはすでに現場に入り始めており、運転士の働き方を変えていくでしょう。

総じて、新技術の導入によって運転士の役割は「ハンドルを握る人」から「移動サービスの提供者」へと広がりを見せると考えられます。ただ、人が不要になるわけではなく、むしろ人にしかできないきめ細かなサービスや緊急対応が求められる場面は残ります。テクノロジーと人が補完し合いながら、安全で快適なバス運行を実現していく方向が望まれます。未来のバス運転士は、高度な支援システムを使いこなしつつ、笑顔で乗客をもてなす——そんなプロフェッショナルになっているかもしれません。

バス運転手の採用市場は、今後も厳しい状況が続くと見込まれています。少子高齢化による労働人口減少は避けられず、他産業との人材競争も一段と激化するでしょう。2030年頃まで現役世代(働き手)は減り続ける一方、団塊世代を中心に運転士の大量退職時期が訪れま373news.com】。日本バス協会の試算通りに推移すれば、ただでさえ足りない運転士がさらに数万人規模で不足する可能性がありまmlit.go.jp】。

こうした中で、国や業界の対策がどこまで奏功するかが問われます。免許要件緩和や支援制度によって若手の参入が増えれば一定の穴埋めになりますが、それでも絶対数のギャップを埋めるのは容易ではありません。外国人労働者の活用も一つのテーマです。現在、日本の旅客運送の二種免許取得は日本語試験などの壁があり外国人には難しい状況ですが、免許試験の多言語化が検討されています(出典:共同通信english.kyodonews.netasahi.com】。これが実現すれば、日本在住の外国人や海外からの人材がバス運転士になる道が開けます。ただし言語・地理知識・接客など課題も多いため、すぐに大勢が参入するとは考えにくいでしょう。

ポジティブな要素としては、待遇改善が進めば応募が戻ってくる可能性があります。2024年問題対応で運賃値上げが各地で行われ、運転士給与のベースアップに充てられていまmlit.go.jp】。厚労省の賃金統計でも、近年バス運転手の平均賃金がやや上昇傾向にあるとのデータがあります(コロナ禍で一時下落後、持ち直し)。給与・休暇面で「だいぶ良くなった」と業界内外に認識されれば、中高年の再就職者や他業種からの転職者が増える可能性があります。また女性やシニアの活躍推進で人材プールを広げられれば、母数自体は拡大します。特に女性については子育て支援など環境整備が整えば、潜在的な人材が掘り起こせるでしょう。

しかし根本的には、日本全体で人手不足が深刻化していくトレンドの中、バス業界だけが潤沢な人材を確保するのは難しいと予想されます。今後は**「限られた人材でどうサービスを維持するか」**という発想への転換も必要かもしれません。省力化・効率化(例:小型自動運転シャトルで無人運行、予約制で無駄な空走を減らす等)を進め、人員需要自体を減らす方向です。この場合、運転士の働き方も変わり、より管理的な役割や兼務が増えるかもしれません。

採用市場の先行きは不透明ですが、一つ言えるのは「今後も運転士という仕事の重要性は揺るがない」ということです。AIやロボットが発達しても、人の移動を支える仕事には常に人間の関与が求められるでしょう。ですから、業界としては悲観しすぎず、若い世代に夢を持ってもらえる職業として磨きをかけ続けることが大切です。採用市場が厳しくとも、魅力ある仕事であれば必ず志望者は現れます。そう信じて、待遇改善や働き方改革、イメージアップに取り組むことが今後ますます重要になるでしょう。

バス運転手不足を克服し、持続可能なバス運行を実現するための鍵は何でしょうか。総合的に考えると、「人」と「仕組み」と「支え合い」の三つが重要なポイントとなりそうです。

第一の鍵はやはり「人」です。運転士という職業に人材が定着し、世代交代がうまくいくようにすることが最優先です。そのためにはこれまで述べてきたように、待遇改善・働きやすい環境づくり・多様な人材の活用が不可欠です。特に若者や女性にとって魅力ある職業にすること、ベテランが培った技術を次世代にしっかり引き継ぐことが大事です。例えば茨城交通のように女性運転士を40名以上育成した事driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp】や、三重交通のように高卒採用からプロを育てた事driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp】は、人への投資が実を結んだ好例です。人を大切にし、能力を最大限発揮してもらう会社が増えれば、業界全体の持続力も増すでしょう。

第二の鍵は「仕組み」です。これは技術と制度も含めた広い意味での仕組みですが、効率的で無理のない運行システムを築くことが重要です。運行ダイヤの最適化やICT活用による効率化、さらには自動運転など新技術導入で省人化を図ることも一つの仕組みです。また、国や自治体による補助金・契約制度で運転士の雇用を安定させる仕組みも必要です。欧州では公共交通の運行を自治体が入札で会社に委託し、運転士の処遇も契約で保証するといった制度があります。日本でも地域によっては「運行業務は民間委託だが運転士の給与水準は公務員並みに設定」というモデルが考えられます。いずれにせよ、安定した資金と労務管理の仕組みがあってこそ、運転士が安心して働けます。

第三の鍵は「支え合い」です。これはステークホルダー同士の協力体制とも言えます。国・自治体・事業者・利用者が一体となってバス交通を支える風土を作ることです。例えば利用者が運転士に感謝の気持ちを伝えたり、沿線住民が地域ぐるみで新人運転士を歓迎したりといった小さなことから、自治体が積極財政で交通を維持したり、事業者間で人材融通(共同で人材バンクを作る等)したりという大きなことまで、みんなで公共交通を守ろうという機運が鍵となります。住民から「うちの町のバスを残したい」「運転士さん頑張って」と声援があれば、運転士のモチベーションも上がります。実際、離島などでは住民が交替でバス運転手を担ったり、乗客がお礼に野菜を差し入れたりといった心温まる支え合いが見られます。そうした繋がりこそが持続可能性の土台と言えるでしょう。

最後に、成功事例に学ぶ姿勢も大切です。他地域・他社でうまくいった施策は積極的に共有し、横展開していくことが業界全体の底上げにつながります。本記事で紹介したような様々な取り組driver-roudou-jikan.mhlw.go.jpdriver-roudou-jikan.mhlw.go.jpnews.ntv.co.jp】を参考に、各社各地域が自分たちに合った方法を採り入れていくことで、バス運転手不足の克服に近づいていけるはずです。

持続可能なバス運行の鍵は、一言でまとめれば「人を大切に、未来を見据え、皆で支える」ことに尽きます。運転士という貴重な人材なくしてバスは走り続けられません。そのことを肝に銘じ、業界・行政・地域社会が一丸となって取り組むことで、きっと明るい未来への道筋が開けるでしょう。

成功事例から学ぶ

バス運転手不足の問題は、実は他業界の人手不足と通じる部分があります。そこで、他業界の成功事例からヒントを得ることが有益です。例えば、物流業界(トラック運転手不足)では働き方改革とDX(デジタルトランスフォーメーション)で労働環境を改善し、人材確保を図っています。具体的には、荷主と連携して待機時間を減らしたり、トラックの積載効率を上げてドライバーの負担を軽減したりする取り組みです。バス業界でも、関係機関(道路管理者や利用者)との協力で渋滞解消や停留所での円滑な乗降を図れば、運転士の負担減に繋がるでしょう。また物流ではトラックの隊列走行(後続無人化)など省力化技術も進んでおり、バスでもBRT(バス高速輸送システム)での隊列運行などが検討されています。他業界の技術開発の流れを取り入れることで、人手不足対策のヒントになります。

建設業界では、若手人材の育成とイメージアップで人手不足に対応しています。たとえば技能五輪への参加奨励や、若手社員を「○○マイスター」として育てPRするなど、技能職をカッコよく見せる戦略を取っています。バス運転手も高度な技能職であるため、運転技術コンテストを開催して優秀な若手を表彰したり(実際に全国バス運転手コンクールがあります)、接客名人の運転士をメディアで紹介したりすると、誇りと注目度が高まります。事実、茨城交通では社内でドライバーズコンテストを開催し、安全運転やサービスの質向上に繋げているとのことでdriver-roudou-jikan.mhlw.go.jp】。他業界のように「この仕事、実はスゴイ!」という点を押し出すことは、人材確保にプラスになります。

サービス業(ホテル・介護など)は慢性的な人材難ですが、ここでは外国人材の活用が進んでいます。観光地のホテルでは海外からのスタッフが活躍し、介護施設でも技能実習生を受け入れています。バス業界でも、国の制度整備次第ではありますが、将来的に外国人運転士の採用が選択肢に入るかもしれません。例えば英語や中国語を話せる外国人ドライバーが観光地のバスを運転すればインバウンド対応にもなりますし、多文化共生の推進にもなります。もちろん安全運転の教育や日本語能力など課題は多いですが、他業界のようにオープンマインドで海外人材を受け入れる姿勢は持っておいて損はないでしょう。

また、鉄道業界からのヒントとして、定年退職者の再雇用組織化があります。JR各社ではOB運転士を再雇用し、グループ会社で運転業務についてもらう仕組みがあります。バスでも、退職した運転士を「登録制」でプールし、必要に応じて嘱託で乗務してもらう制度を作っている地域があります(いわゆる「シルバードライバー制度」)。鉄道の例にならえば、計画的にOB会などを通じてネットワークを築き、非常時には応援を頼めるような体制づくりが考えられます。緊急時の人的リソース確保は他業界でも課題ですが、互助的なネットワークは有効です。

このように、他業界でうまくいった事例を観察すると、「働き方改革」「魅力発信」「人材の多様化」「ネットワーク構築」といったキーワードが浮かびます。バス業界でもすでに取り組み始めているものもありますが、より一層積極的に他山の石とすべきでしょう。他業界との人材の奪い合いでなく、人材確保の知恵の競い合いで勝つことが、バス運転手不足解決への近道かもしれません。

運転手不足の中でも、特に優秀な人材をいかに確保し定着させるかは重要なテーマです。安全運行やサービス品質を維持するには、経験豊富で意欲の高い運転士の存在が欠かせません。優秀な運転手を確保する方法として、まず考えられるのは待遇面での厚遇です。能力の高い人には相応のポジションや報酬を用意し、他社に引き抜かれないようにします。例えば運行管理者や指導運転士などの役職に登用し、手当を付けることで処遇アップを図ります。また表彰制度を設け、安全運転記録やサービス評価の高い運転士に報奨金を与える会社もあります。西日本鉄道では社内に「名誉乗務員」制度があり、特に優秀な運転士を顕彰しています。そうした栄誉はモチベーションとなり、会社への愛着も増すでしょう。

次に、他社や他業界から優秀な人材を招くことも一策です。大型車の運転経験が豊富な元自衛官や元トラックドライバーなどは即戦力になり得ます。近年、自衛隊退職者を地方バス会社が採用する例が増えています。彼らは車両運用の知識や規律正しい勤務態度など強みがあり、地域貢献したいという意欲もあります。そうした人材にアプローチするため、求人媒体を工夫したりOBに声をかけたりといった取り組みが考えられます。また、他社で定年退職したベテラン運転士を再雇用するのも効果的です。即戦力であり若手の手本にもなる存在として貴重です。

社員紹介制度(リファラル採用)も優秀な人材確保に有効です。現場で働く運転士が「信頼できる仲間」を紹介してくれれば、ミスマッチも少なく質の高い人材が集まりやすいです。名鉄バスでは紹介採用を促進した結果、社員の知人や元同僚など経験者の応募が増えたとのこmytalent.jp】。紹介者・被紹介者双方にインセンティブを出すことで、優秀な人材の輪を広げていくことができます。

また、職場環境を良くして離職を防ぐことも優秀な人材確保には不可欠です。いくら採用しても、職場に不満があれば優秀な人から辞めていってしまいます。前述の労働環境改善策を徹底し、「この会社で働き続けたい」と思ってもらうことが重要です。運転士の意見を取り入れてダイヤを調整したり、ハラスメントの無い職場風土を作ったりすることが、結果的に人材流出を防ぎます。優秀な人ほどどこでも通用するため、定着してもらうには会社へのロイヤリティを高める施策が必要です。

最後に、キャリアパスの提示も有効でしょう。運転士から運行管理、さらには幹部職員へと昇進できる道を示すことで、将来像を描いてもらえます。自分の成長が実感できる会社には、人は長く留まります。実際に営業所長が元運転士という会社も多く、そうした先輩の存在は後輩の目標になります。「将来は指導員になって後進を育てたい」「いずれは管理職に」といったキャリア展望が開けていれば、優秀な人材のやる気を引き出し、会社に貢献してもらいやすくなります。

以上のように、優秀な運転手の確保には、(1)待遇・評価の充実、(2)外部からのスカウト、(3)紹介制度の活用、(4)職場満足度の向上、(5)明確なキャリアパス、といった手段が考えられます。これらを組み合わせ、現有のエース級人材を離さず、かつ新たなホープを迎え入れることで、会社全体の人材レベルが底上げされ、ひいては運転手不足の解消にも繋がっていくでしょう。

最後に、実際に効果を上げた施策の成功エピソードをいくつか紹介します。

エピソード1:茨城交通の女性運転士40名体制の実現

茨城交通(茨城県)は人材確保策として2015年頃から女性ドライバーの採用に注力しました。求人広告の強化(フリーペーパー・新聞・テレビCM等あらゆる媒体活用)や女性向け説明会の開driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp】、さらに女性専用休憩室の設置や制服の見直しなど受け入れ環境を整備しました。その結果、次第に応募が増え、現在では40名以上の女性運転士が在籍するまでになりましdriver-roudou-jikan.mhlw.go.jp】。これは全国的に見てもトップクラスの人数で、同社の運転士不足緩和に大きく寄与しています。女性運転士が増えたことで職場の雰囲気も明るくなり、安全運転・接遇両面の意識向上にもつながったそうです。この成功は「募集方法から職場環境までトータルで改革した」ことにあり、他社のモデルケースとなっています(出典:厚労省ポータルサイト「バス運転者の改善事例」よりdriver-roudou-jikan.mhlw.go.jp】。

エピソード2:三重交通の高校新卒ドライバー育成

三重交通(三重県)では深刻な乗務員不足を背景に2015年から高校生の新卒採用を開始しました。当初は「高校生をバス運転士に育てるのは難しいのでは」と懸念もありましたが、入社後にバスガイドなど運転以外の業務を経験させつつ、19歳で大型二種免許を取得させる計画を立て、段階的に育成しました。その結果、毎年3~6名の高卒入社者を迎え入れ、2020年には第1期生が無事に路線デビューを果たしましdriver-roudou-jikan.mhlw.go.jp】。現在、新卒採用組は20名以上が在籍し、若手戦力として活躍しています。地元出身の彼らは地元志向が強く定着率も高いため、同社の将来を担う人材となっています。これは「長期的視点に立った人材育成」が成功した例であり、すぐに即戦力を求めがちな中で辛抱強く若者を育て上げた点が評価できます(出典:厚労省「バス運転者の改善事例」よりdriver-roudou-jikan.mhlw.go.jp】。

エピソード3:九州産交バスの選べる賃金制度

熊本県の九州産交バスでは、2023年に全国初となるユニークな給与制度を導入しました。それは運転士が自分の給与プランを選択できる「選べる賃金制度」でnews.ntv.co.jp】。具体的には、将来の退職金を受け取らない代わりに毎月の基本給を大幅に上乗せするプランと、従来通り退職金ありで基本給据え置きのプランの2種類を提示しました。例えば40歳入社で退職金なしプランを選べば年間手取りが30万円増える計算でnews.ntv.co.jp】。中途入社者や若手にとっては目先の収入が増えるメリットが大きく、実際この制度導入後、運転士応募者が前年より増加したそうです(出典:日テレNEWSnews.ntv.co.jp】。短期的な人材確保には効果があり、社員からも「モチベーションが上がる」と好評とのことです。業界全体で退職金制度を見直す動きはありませんが、発想を転換して待遇改善した好例として注目されています。

エピソード4:名鉄バスのリファラル採用成功

先述した名鉄バス(愛知県)では社員紹介(リファラル)を促進した結果、紹介経由の応募者が導入前に比べ約2倍に増えましmytalent.jp】。特に若手社員がSNS等で呼びかけ、元同僚や友人で大型免許保持者を誘ったり、OB運転士が知り合いに声をかけたりして人材を掘り起こしました。その際、紹介で入社した場合の報奨金制度も整備し、社員の協力を仰ぎました。また、紹介候補者向けに会社説明の動画や資料を準備し、魅力をしっかり伝える工夫もしました。その結果、紹介からの入社者は定着率も高く、会社によく馴染んで活躍しているとのことです(出典:MyRefer社 導入事例mytalent.jp】。この成功は、現場社員を巻き込んだ採用活動の有効性を示しています。

エピソード5:地方自治体による積極支援(岩手県北バスの例)

岩手県北自動車(岩手県)は、自治体との連携で人材確保に成功した例です。地元自治体が中心となって「バス人材地元定着プログラム」を策定し、運転士志望者の免許取得費用を県や市町村が補助しました。また、バス会社未就職の若年者を対象に研修プログラムを行い、運転実技や接遇を事前教育しました。その上で県内バス事業者にマッチングするという流れです。これにより数年間で十数名の若手運転士が地元に定着し、岩手県北バスなど複数の事業者で活躍しています。自治体が主導して人材バンク的な役割を果たした成功例であり、公的支援が人材確保に直結した好例と言えます。このモデルは他県でも参考にされ、秋田県や奈良県などでも類似の支援策が取られています。

これら成功エピソードに共通するのは、従来にない新しい発想や総力戦の取り組みを行ったことです。性別や年齢にこだわらない採用、新しい報酬制度、社内外の協力、行政との連携など、多角的な策を講じています。このような成功事例を横展開し、各地で実践していくことが、バス運転手不足解決への道を切り拓くでしょう。

以上、バス運転手の応募が少ない背景や理由について、その現状と要因、そして各種対策・施策まで包括的に解説しました。国土交通省や厚生労働省の公式データ、労働政策研究機構の報告、現場の事例などを交えながら述べてきたように、課題は山積ですが解決に向けた動きも確実に始まっています。本記事で紹介したような取り組みや成功事例、関連リンクを参考に、バス業界の採用担当者の方や、人手不足に悩む他業界の方々が少しでも課題解決のヒントを得られれば幸いです。公共交通を支えるバス運転手という仕事が、今後も持続可能で魅力ある職業として発展していくことを願っています。

出典一覧:

- 国土交通省「バスの運転者の確保及び育成に向けた検討会」概要(2014年mlit.go.jp】

- 国土交通省「国土交通白書2023」第3節2(自動車運送事業の動向と施策mlit.go.jpmlit.go.jp】

- 帝国データバンク「全国主要路線バス運行状況調査(2023年)」レポーtdb.co.jptdb.co.jp】

- 朝日新聞デジタル「統廃合で遠のく学校、そのとき通学手段は…バス運転手は2万人不足」(2023年3月16日asahi.com】

- 厚生労働省「令和5年 賃金構造基本統計調査」職種別統計(バス運転者の賃金・年齢構成bus-recruit.jpbus-recruit.jp】

- 南日本新聞「バス運転手の平均年齢54.9歳、全産業より10歳高い」(2024年8月26日373news.com】

- 近藤宏一「バスの運転士不足問題と住民の足の確保」(『住民と自治』2024年6月号jichiken.jpjichiken.jpjichiken.jp】

- 警察庁「第二種免許等の受験資格の見直しについて」(2022年5月13日施行npa.go.jp】

- 厚生労働省ポータルサイト「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」バス運転者の統計・改善事driver-roudou-jikan.mhlw.go.jpdriver-roudou-jikan.mhlw.go.jpdriver-roudou-jikan.mhlw.go.jp】

- MBSニュース「女性バス運転手が活躍!人手不足の業界で女性採用に力を入れる奈良交通」(2024年4月9日放送mbs.jpmbs.jp】

- 日テレNEWS「【全国初】熊本のバス会社が導入『選べる賃金制度』運転手不足打破へ」(2023年7月news.ntv.co.jp】

- J-CASTニュース「バス、トラック、タクシー運転手が足りないと言うけれど…」(2023年tcru.jp】

- PR TIMES「国際興業バス 採用活動PRを目的としたラッピングバスを制作」(2025年4月3日prtimes.jp】

FAQ(よくある質問)

募集をかけても応募がゼロ。今、何を見直すべき?

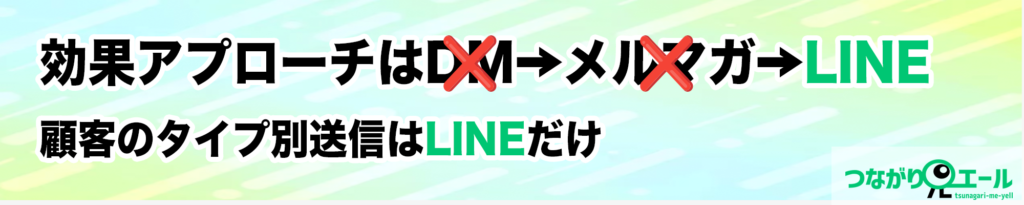

特にバス業界は“条件検索型”の求人媒体と相性が悪く、若手が能動的に探すケースも少ないです。

SNSやLINEなど“興味喚起型”の導線を加えるだけで反応が変わることがあります。

求人広告の内容が時代に合っていない気がするが、何を変えるべき?

そのため、給料や休日だけでなく、「研修制度」「1日の流れ」「先輩インタビュー」など“入社後の具体像”を盛り込むと反応が変わります。

また「年齢・性別不問」「未経験歓迎」などの表現だけでは刺さらない時代になっています。

応募があっても辞退が多すぎる。どうすれば改善できる?

メールだけの連絡では反応が鈍くなりやすいため、LINEでの即時返信や質問受付を導入すると辞退が激減した事例もあります。

「人感」のある対応が、辞退率に直結します。

ハローワークや媒体は使っているのに、なぜ若手からの応募が来ない?

彼らはInstagramやXなどで“なんとなく興味を持つ”ことから応募につながります。まずは日々の情報発信が入口になります。

給料も待遇も改善したのに応募がない。どうして?

今は「仕事内容が自分に合っていそう」「安心して働けそう」という“空気感”が重視されるため、視覚的・ストーリー的に訴求するコンテンツ(マンガ、職場の紹介投稿など)が非常に有効です。