この記事は、Instagram・Twitter(X)・Facebookなど主要SNSで企業アカウントを運用している担当者やマーケター向けに書かれています。「SNS投稿の反応がない」「なぜ効果が出ないのか」と悩む方に向けて、アルゴリズムの仕組みだけでなく、投稿が伸び悩む本質的な原因や改善のための具体的な視点・実践ステップを解説します。最新のSNS事情を踏まえ、すぐに見直せるポイントを網羅的に紹介します。

SNS投稿の反応がない原因とは何か?まず押さえるべき現状認識

SNS投稿の反応がないと感じる場合、まず現状を正しく認識することが重要です。単に「いいね」や「コメント」が少ないだけでなく、投稿のリーチやインプレッション、保存数なども含めて総合的に分析しましょう。また、SNSのアルゴリズムは日々進化しており、従来のやり方が通用しなくなっているケースも多いです。現状の数値や傾向を把握し、どこに課題があるのかを明確にすることが、改善の第一歩となります。

企業SNS運用では「フォロワーが増えない」「投稿の反応が減った」「集客や売上につながらない」といった悩みがよく聞かれます。近年、SNSプラットフォームは個人アカウントやUGC(ユーザー生成コンテンツ)を重視する傾向が強まり、企業アカウントの投稿が埋もれやすくなっています。また、アルゴリズムのアップデートにより、単純な投稿頻度やフォロワー数だけでは成果が出にくくなっているのが現状です。この変化を理解し、柔軟に運用方針を見直す必要があります。

- フォロワー数が伸びない

- 投稿のリーチ・インプレッションが減少

- エンゲージメント率が低下

- 集客や売上への貢献度が不明確

各SNSで反応が減る理由には共通点とプラットフォームごとの特徴があります。Instagramでは発見タブやリールの表示ロジックが変化し、従来の投稿が表示されにくくなっています。Twitter(X)では親密度や拡散スコアが重視され、単なる情報発信だけではリーチが伸びません。Facebookは個人投稿優遇や広告表示の増加により、企業投稿のオーガニックリーチが激減しています。それぞれの傾向を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

| プラットフォーム | 反応減少の主な理由 |

|---|---|

| 発見タブ・リール重視、企業投稿の表示減 | |

| Twitter(X) | 親密度・拡散スコア重視、情報過多 |

| 個人投稿優遇、広告増加によるリーチ減 |

Instagramのアルゴリズムは、ユーザーの興味関心や過去の行動、投稿への反応速度などを複合的に評価しています。特に発見タブやリールは、アルゴリズムによるレコメンドが主流となり、従来のフォロワー中心のリーチから大きく変化しました。この仕組みを理解せずに投稿を続けても、なかなか反応は得られません。アルゴリズムの評価ポイントを押さえ、ユーザーにとって価値あるコンテンツを届けることが、リーチ拡大のカギとなります。

- ユーザーの興味・関心に基づく表示

- 投稿への初速反応(いいね・保存・シェア)が重要

- リールや発見タブでの拡散を狙う設計が必須

【アルゴリズムだけじゃない】SNS投稿が伸び悩む本質的な原因5選

多くの企業SNSアカウントが陥りがちなのが、「何のためにSNSを運用するのか」「誰に届けたいのか」が曖昧なまま投稿を続けてしまうことです。目的やターゲットが不明確だと、投稿内容も一貫性を欠き、ユーザーの共感や興味を引きにくくなります。まずは自社のSNS運用のゴール(認知拡大、集客、ブランディングなど)と、ターゲットとなるペルソナ像を明確に設定しましょう。これがすべての施策の土台となります。

- 目的・KPIが曖昧

- ターゲット像が不明確

- 投稿内容に一貫性がない

投稿頻度が少なすぎるとユーザーの記憶に残らず、逆に多すぎるとフォロワー離れやスパム認定のリスクがあります。また、ターゲットがアクティブな時間帯を外して投稿しても、初速の反応が得られずアルゴリズム評価が下がります。最適な頻度・タイミングを見極め、継続的に投稿することが重要です。分析ツールを活用し、反応が良い時間帯や曜日を把握しましょう。

- 投稿頻度が不適切

- ターゲットのアクティブ時間を外している

- 初速の反応が得られない

アルゴリズムは「質の高いコンテンツ」を優先的に表示します。画像や動画のクオリティが低い、情報が古い、ユーザーの役に立たない内容では、反応は得られません。特にInstagramやFacebookでは、ビジュアルのインパクトが重要です。トレンドやユーザーの関心を意識し、オリジナリティやストーリー性のある投稿を心がけましょう。

- 画像・動画のクオリティ不足

- 情報が古い・役立たない

- トレンドやユーザー関心を無視

ハッシュタグの選定やUGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用、シェア促進など、拡散のためのテクニックを使いこなせていないと、投稿のリーチは広がりません。特にInstagramやXでは、適切なハッシュタグやキャンペーン設計が拡散力を大きく左右します。ユーザー参加型の企画や、シェア・保存を促す工夫も重要です。

- ハッシュタグの最適化不足

- UGC活用・シェア促進が弱い

- 拡散を意識した設計ができていない

アルゴリズムは「ユーザーのアクション(いいね・コメント・保存・シェア)」を重視します。しかし、投稿内でアクションを促す工夫がなければ、エンゲージメントは生まれません。質問やアンケート、コメントを促すCTA(コールトゥアクション)を盛り込むことで、ユーザーとの双方向コミュニケーションを活性化しましょう。エンゲージメント率の向上が、リーチ拡大の近道です。

- アクションを促す工夫がない

- エンゲージメント設計が弱い

- 一方通行の情報発信になっている

Instagram・Facebook・Xそれぞれの最新アルゴリズムと対策

Instagramでは、発見タブやリールの台頭により、従来のフィード投稿だけではリーチが伸びにくくなっています。アルゴリズムは、ユーザーの興味関心や直近の行動、投稿への初速反応(いいね・保存・シェア)を重視して表示順位を決定します。リールや発見タブでの拡散を狙うには、短尺動画やトレンドを意識したコンテンツ、保存・シェアを促す工夫が不可欠です。また、投稿直後の反応を高めるために、最適な時間帯の投稿やストーリーズとの連携も有効です。

- リール・発見タブ向けの短尺動画を活用

- 保存・シェアを促すCTAを設計

- 投稿直後の反応を高める工夫

Twitter(X)のアルゴリズムは、ユーザー同士の親密度や投稿の拡散スコアを重視しています。単なる情報発信ではなく、リプライや引用リツイートなど双方向のやり取りが評価されやすい仕組みです。企業アカウントは、ユーザーとの会話やリアルタイム性を意識した投稿、トレンドへの積極的な参加が効果的です。また、画像や動画付きツイート、アンケート機能の活用もエンゲージメント向上に寄与します。

- リプライ・引用リツイートで親密度を高める

- トレンドや話題性を意識した投稿

- 画像・動画・アンケート機能の活用

Facebookは、個人投稿やグループ投稿を優遇し、企業ページのオーガニックリーチが年々減少しています。アルゴリズムは、ユーザーの関心や過去の交流履歴、投稿へのリアクション(コメント・シェア)を重視します。企業アカウントは、コミュニティ形成やライブ配信、イベント機能の活用、広告との併用が効果的です。一方的な宣伝ではなく、ユーザー参加型の投稿やストーリー性のある発信が求められます。

- コミュニティやグループ機能の活用

- ライブ配信・イベントで双方向性を強化

- 広告との併用でリーチを補完

| プラットフォーム | 重視される要素 | 有効な対策 |

|---|---|---|

| 初速反応・保存・シェア | リール・発見タブ活用、CTA設計 | |

| Twitter(X) | 親密度・拡散スコア | 会話・トレンド参加・画像動画活用 |

| 交流履歴・リアクション | コミュニティ・ライブ・広告併用 |

投稿改善のための4つの視点と実践ステップ

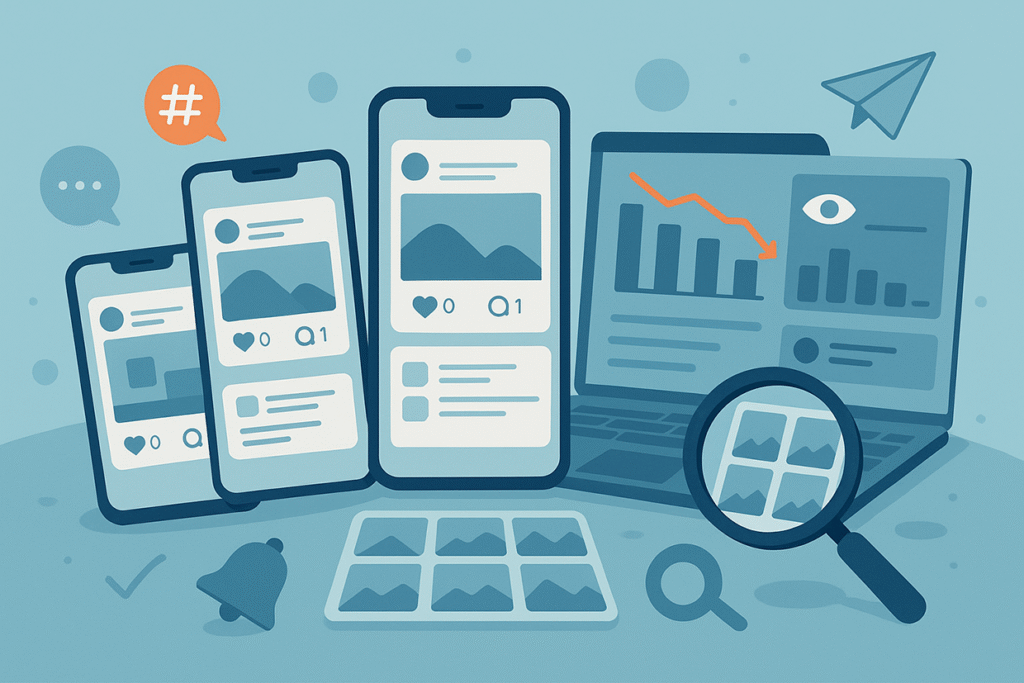

投稿改善の第一歩は、インサイトや分析ツールを活用してフォロワーの関心や行動パターンを把握することです。InstagramやFacebookには公式のインサイト機能があり、投稿ごとのリーチ・エンゲージメント・保存数などを確認できます。Twitter(X)でもアナリティクスで反応の高い投稿や時間帯を分析可能です。これらのデータをもとに、どんなコンテンツが響いているのか、どの層にリーチできているのかを明確にしましょう。

- 公式インサイト・アナリティクスの活用

- 反応の高い投稿・時間帯の特定

- フォロワー属性や関心の分析

動画・画像・ストーリーズなど投稿形式ごとに、どのコンテンツが最も反応を得ているかを測定しましょう。Instagramではリールやストーリーズの保存・シェア数、Facebookでは動画の再生完了率、Twitter(X)では画像付きツイートのエンゲージメント率など、指標を分けて分析することが重要です。成果が高い形式を強化し、反応が低い投稿は内容や見せ方を改善するPDCAサイクルを回しましょう。

- 投稿形式ごとの指標を設定

- 成果が高い形式を強化

- 反応が低い投稿は改善・撤退

最適な投稿頻度や時間帯は、ターゲット層や業種によって異なります。分析ツールでアクティブユーザーの多い時間帯を特定し、予約投稿機能を活用して安定した運用を心がけましょう。また、曜日ごとの反応傾向や、キャンペーン時の集中投稿などもリーチ最大化に有効です。無理のない運用体制を整え、継続的な発信を目指しましょう。

- アクティブ時間帯の特定と投稿

- 予約投稿機能の活用

- 曜日・イベントごとの投稿戦略

ハッシュタグはリーチ拡大の重要な要素です。人気タグとニッチタグを組み合わせ、ターゲット層に届く設計を意識しましょう。また、コメント欄での返信やアンケート、ユーザー参加型の企画など、コミュニケーションを活性化する工夫もエンゲージメント向上に直結します。ユーザーとの距離を縮めることで、アルゴリズム評価も高まります。

- 人気タグ+ニッチタグの組み合わせ

- コメント返信・アンケートの活用

- ユーザー参加型企画の実施

KPI・効果測定と運用体制:継続的なSNS成功のために

SNS運用の成果を最大化するには、明確なKPI(重要業績評価指標)の設計が不可欠です。フォロワー数やリーチ、エンゲージメント率、Webサイトへの誘導数など、目的に応じた指標を設定しましょう。定期的に数値を分析し、改善策を実行するPDCAサイクルを回すことで、運用の質を高められます。目標と現状のギャップを可視化し、チームで共有することも重要です。

- 目的に応じたKPI設定

- 定期的な数値分析と改善

- チームでの情報共有

成功事例では、明確なターゲット設計やコンテンツの質向上、ユーザー参加型の企画が功を奏しています。一方、失敗事例では、目的やKPIが曖昧、投稿が一方通行、分析や改善が不十分といった共通点が見られます。他社事例を参考に、自社の運用に活かせるポイントを抽出しましょう。成功・失敗の要因を知ることで、より効果的なSNS戦略が立てられます。

| 事例 | 成功要因 | 失敗要因 |

|---|---|---|

| 企業A | ターゲット明確・UGC活用 | 目的不明・一方通行 |

| 企業B | 分析・改善の徹底 | 分析不足・KPI未設定 |

SNSは単なる情報発信ツールではなく、マーケティングや集客の強力な武器です。ターゲット設計、コンテンツの質、エンゲージメント設計、分析・改善サイクルを徹底することで、SNSの効果を最大化できます。自社の強みやブランドストーリーを活かし、ユーザーとの信頼関係を築くことが、長期的な成果につながります。SNS戦略を全社的なマーケティング施策と連動させることも重要です。

- ブランドストーリーの発信

- 全社的なマーケティング連動

- ユーザーとの信頼関係構築

まとめ:SNSで反応を増やすために今すぐ見直すべき要素

SNS投稿の反応がない原因は、アルゴリズムだけでなく、目的やターゲット設計、投稿内容、エンゲージメント設計、分析・改善体制など多岐にわたります。本記事で紹介した5つの視点をもとに、自社のSNS運用を総点検し、すぐに実践できる改善策から取り組みましょう。継続的な分析と改善を重ねることで、SNSの効果は必ず高まります。今こそ、運用の見直しと新たなチャレンジを始めてみてください。

- 目的・ターゲットの明確化

- 投稿内容・頻度・タイミングの最適化

- エンゲージメント設計の強化

- 分析・改善サイクルの徹底

よくある質問(FAQ)

反応がないとき、最初の30分で何を確認すべき?

まず1週間でやる改善は?

ベスト時間帯3枠に絞ってABテスト(サムネ/冒頭文/CTA)。

ストーリーズ/リプで“初速ブースト”の導線を作る(投稿告知→質問スタンプ/投票・引用誘導)。

Instagram・X・Facebookの使い分けは?

ハッシュタグやUGCはどう設計する?

何をKPIにして、週次でどう回す?

認知=到達率/新規リーチ、

共感=保存率・シェア率・コメント率、

行動=プロフィール/リンククリック。

週次で「トップ3/ボトム3投稿の共通点→翌週の仮説」を1行で決め、配信計画に即反映(PDCAを“次の投稿に1つだけ”反映)。